Dans ce nouveau volet, le Défenseur des droits s’attache à évaluer l’accès des usagers aux services publics. Réalisée en 2024, l’enquête permet d’observer l’évolution des services publics à partir des données recueillies lors de l’enquête menée en 2016.

Une hausse générale des difficultés dans les démarches administratives

- 61 % des usagers en 2024 contre 39 % en 2016

Ces difficultés d’accès concernent toutes les tranches d’âge et toutes les catégories socioprofessionnelles. Toutefois, certaines populations sont particulièrement exposées : les personnes en situation de handicap, celles en situation de vulnérabilité économique, les ouvriers et employés, ainsi que les personnes dont le niveau de diplôme est inférieur au baccalauréat.

« […] certains publics se heurtent plus souvent à des difficultés répétées, tels que les ouvriers et employés (31 %), ou les personnes déclarant des difficultés financières (33 %). »

Contrairement au stéréotype selon lequel les personnes âgées seraient peu à l’aise avec la technologie, les 18-34 ans (51 %) rencontrent presque autant de difficultés à effectuer des démarches en ligne que les 55-79 ans (53 %).

Les problèmes rencontrés

- 42 % des enquêtés déclarent avoir rencontré différents obstacles avec un ou plusieurs services publics au cours des cinq dernières années.

La nature des obstacles est principalement liée à la difficulté de rentrer en contact avec un service ou d’obtenir un rendez-vous (72 %), suivi du manque d’informations ou d’informations erronées (52 %), de l’absence de réponse ou de réponse tardive (47 %), de la complexité des démarches (46 %), de la demande répétée de pièces justificatives (43%) et des erreurs de traitement des dossiers (39%).

Ces obstacles amènent 88 % des usagers à développer des stratégies de relance : déplacements directement dans les locaux, appels téléphoniques et courriers. Les résultats de l’enquête montrent que le fait de se rendre directement sur place permet de résoudre plus efficacement les problèmes rencontrés que les autres stratégies.

Parmi ceux qui n’ont pas tenté de relancer (12 %), certains expliquent avoir trouvé la réponse par un autre moyen, tandis que d’autres se sont découragés, estimant que « cela ne servait à rien ». Ce phénomène de découragement est largement documenté dans les différents rapports du Défenseur des droits, notamment en lien avec le non-recours aux droits.

Pourquoi certaines personnes renoncent-elles à faire valoir leurs droits ?

Comme d’autres réalisées auparavant, cette enquête met en évidence un lien étroit entre les difficultés rencontrées dans la réalisation des démarches administratives ou dans la résolution de problèmes avec les services publics, et le renoncement à faire valoir ses droits.

Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène :

- Complexité des démarches ;

- Procédures chronophages et parfois décourageantes ;

- Absence de réponse de l’administration ;

- Délais trop longs avant l’obtention d’une réponse ou d’une solution ;

+ L'expérience des discriminations augmente la possibilité de renoncer à ses droits

En effet, l'analyse propose une corrélation entre entre discriminations vécues et renoncement plus fréquent aux droits.

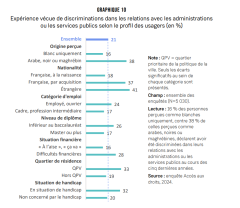

- 21 % de la population de France métropolitaine déclarent avoir subi des discriminations dans leurs relations avec les administrations ou les services publics.

Les discriminations signalées concernent plus particulièrement :

- Les personnes perçues comme non blanches (notamment arabes, noires ou maghrébines) ;

- Les personnes étrangères ou en cours de naturalisation ;

- Les employés et ouvriers ;

- Les personnes en situation de vulnérabilité financière ;

- Les résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ;

- Les personnes en situation de handicap.

En quelques mots, au-delà des difficultés rencontrées par l’ensemble de la population (de plus en plus fréquentes), les personnes exposées aux discriminations subissent une double peine : la discrimination elle-même, et le renoncement aux droits auxquels elles auraient pu prétendre.

Ce cumul renforce les inégalités structurelles déjà existantes et, dans le même temps, alimente la persistance des discriminations.

Pour aller plus loin :

L’IREV propose d’approfondir la réflexion sur les discriminations multiples à l’occasion d’un webinaire dédié, afin de mieux comprendre leurs mécanismes et d’identifier des leviers d’action concrets pour les acteurs de la politique de la ville en les Hauts-de-France

Au cours de ce webinaire, nous allons explorer l'approche intersectionnelle, un concept permettant de mieux comprendre comment les inégalités interagissent et se renforcent. Cette approche invite à les considérer non pas comme des situations qui s’additionnent mais comme de réalités qui s’entrecroisent, pouvant produire des expériences spécifiques d’exclusion, de marginalisation ou de discrimination. Cette dernière part du vécu des personnes pour mieux saisir les réalités sociales sur un territoire et aiguiller les professionnels missionnés sur les enjeux d'égalité, de lutte contre les discriminations.

Lien vers la description intégrale du webinaire et l'inscription : Quels apports de l'approche intersectionnelle pour agir en politique de la ville contre les discriminations multiples ?

Mardi 18 novembre 2025

10H30-12H00